Quelle: http://mh-dachau.de/index.php?page=531&printview=1

Die Christkönigkapelle im Dachauer Marienstift

Ein sehenswerter Blickfang ist schon das gegossene Bronze-Relief draußen rechts vor der Eingangstür: eine gekrönte Schutz-mantelmadonna, mit einem kostbaren Mantel angetan, das ebenfalls gekrönte Jesuskind auf ihrem rechten Arm haltend. Beide Gesichter wirken von Kummer und Schmerz gezeichnet. In der Haltung und in der Ausstattung ähnelt das Figurenpaar dem Altöttinger Gnadenbild.

Ein sehenswerter Blickfang ist schon das gegossene Bronze-Relief draußen rechts vor der Eingangstür: eine gekrönte Schutz-mantelmadonna, mit einem kostbaren Mantel angetan, das ebenfalls gekrönte Jesuskind auf ihrem rechten Arm haltend. Beide Gesichter wirken von Kummer und Schmerz gezeichnet. In der Haltung und in der Ausstattung ähnelt das Figurenpaar dem Altöttinger Gnadenbild.

Aber in diesem Relief ist das Paar umgeben von Scharen pilgernder und wohl auch Schutz suchender Menschen. Unter ihnen ist in der oberen Reihe der gesamte Klerus auszu-machen, aber auch das Volk der Laien ist vertreten, darunter ein Bursche, der ein mannshohes Kreuz trägt. Das klassische Motiv zum Fest "Maria, Hilfe der Christen“ (24. Mai) geht auf den mittelalterlichen Rechtsbrauch des Mantelschutzes zurück: durch Bedecken mit seinem Mantel garantierte man jemandem demonstrativ rechtlichen Beistand. Seit dem 13. Jahrhundert gibt es die Schutzmantelmadonnen in der Bildenden Kunst – als bildliche Darstellung von Maria als Schutzherrin aller Gläubigen, die sie unter ihrem ausgebreiteten Mantel behütet. Diese allegorische Vorstellung war einst aus Visionen mehrerer Heiliger hervorgegangen.

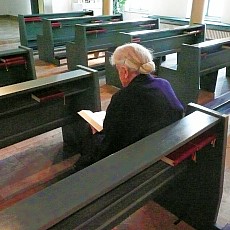

Der Innenraum der Kapelle im Marienstift ist betont schlicht gestaltet und keineswegs mit Kunstwerken überladen. Der Raum wird dominiert von dem stattlichen Mosaik im Altarbereich, das Christus als den Weltenherrscher, als den Pantokrator präsentiert. Christus als Weltenherrscher ist Sinnbild der Voraussicht Gottes, die über alles irdische Geschehen wacht. Der Kopf schaut den Betrachter beharrlich an. Die rechte Hand hebt er im Belehrungs- oder Segensgestus bedeutungsvoll in die Höhe. Mit seiner Linken stützt er das aufgeschlagene Goldene Buch des Lebens mit den übergroß lesbaren Schriftzeichen A und Ω. Die Füße ruhen auf einer Kugel.

Biblische Grundlage für solche Christkönigdarstellungen unter Verwendung einer kreisrunden „Aureole“ oder einer mandelförmigen „Mandorla“, eines „Heiligenscheins“, der die ganze Gestalt der göttlichen Figur umgibt, ist zum einen Jesaja 66,1: „Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank“ und zum anderen Ezechiel 1,26-28: „Auf dem, was einem Thron glich, saß eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah. Oberhalb ... sah ich etwas wie glänzendes Gold in einem Feuerkranz. Unterhalb ... sah ich etwas wie Feuer und ringsum einen hellen Schein. Wie der Anblick des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit des Herrn aus.“ Die Darstellung des auferstandenen Christus als König der Welt geht außerdem auf eine lateinische Dichtung vor 1050 (überliefert durch Wipo von Burgund) zurück. Der Schluss in dieser „Ostersequenz“ lautet: „Wir wissen, erstanden ist Christus, wahrhaft erstanden vom Tod. Du Sieger, du unser König, erbarme dich unserer Not.“ (Der vollständige Text steht unter den Nummern 215, 216 und 217 im Gotteslob.)

Stellt die Verwendung der Kugel für die Gestalt der Erde hier etwa einen Anachronismus dar? Ganz und gar nicht, denn die Idee, dass die Erde eine Kugel ist, wurde in Griechenland bereits im Altertum vertreten, nämlich von Pythagoras (6. Jh. v. Chr.) und Aristoteles (4. Jh. v. Chr.). Im Mittelmeerraum und im Orient war seit dem 1. nachchristlichen Jahrhundert die Kugelgestalt generell bekannt und akzeptiert. Bei dem Konflikt zwischen dem italienischen Mathematiker, Physiker und Astronomen Galileo Galilei (1564 – 1642) und der katholischen Kirche ging es im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Ansicht nicht um die Frage, ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht. Es drehte sich bei dem Streit darum, ob die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht. Für Letzteres trat Galilei ein; er konnte es aber noch nicht beweisen.

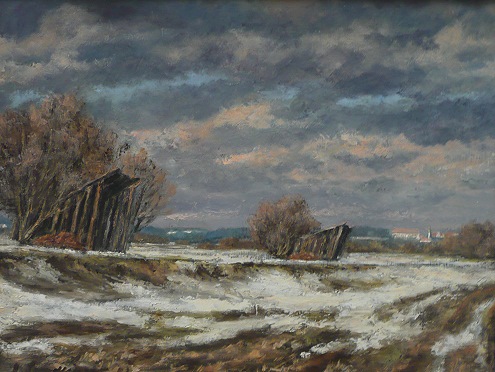

Entwurf und Ausführung des Mosaiks sind dem Dachauer Kunstmaler Wilhelm (alias Willy) Dieninghoff (1903 – 1984) zu verdanken. Dieser in Dachau ansässige Künstler bezeichnete sich selbst gern als „realistischen Spätimpressionisten“. Seine bevorzugten Motive waren Landschaften, Stillleben und eben biblische Themen. Er beherrschte und verwendete hierfür die verschiedensten Ausdrucksmittel und Techniken.

Verschmitzt nannte Dieninghoff sich in seinen späteren Jahren gern „steinreich“, denn er hatte haufenweise Steine, die er sich aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands und der Erde kommen ließ, in seinem Garten gelagert. Fein zerschlagene, auf der Oberseite meistens flache Steine drückte er in feuchten Mörtel. Die größeren Werke bereitete er gelegentlich in handgerechten Abschnitten vor, die er auf Pressplatten in passenden Eisenrahmen herstellen und transportieren konnte.

Die Rahmen dafür ließ er sich von Otto Sendlinger schmieden. Sendlinger, seit Anfang 2008 Bewohner des Dachauer Marienstifts und selbst ein talentierter Maler (speziell mit Pastellkreide und Öl), durfte Dieninghoff beim Freiluftmalen über die Schulter schauen. Das gelang normalerweise niemandem mühelos, denn Dieninghoff hat Zuschauer sonst prinzipiell abgewimmelt. Sendlinger aber machte sich als Chauffeur für Dieninghoffs klapprige 2CV-„Ente“ und später für deren Nachfolger, einen Renault R4, unentbehrlich. Er stellte seine eigene Staffelei dann einfach bescheiden unweit von der des Meisters auf, malte an seinem eigenen Motiv, spähte zwischendurch hinüber und nahm die Ratschläge des Meisters, seine Tipps für den Umgang mit Pinsel und Spachtel und natürlich auch das gelegentliche Lob gerne an. Von Dieninghoff hatte Sendlinger, der nie eine Akademie besuchen konnte, auch den Kniff erlernt, wie man ein Motiv vom räumlichen Original am leichtesten und akkuratesten auf Leinwand oder Papier überträgt. Die Dachauer Sparkasse hat Otto Sendlingers Werke wiederholt ausgestellt. Einige seiner Ansichten von Dachau und Umgebung hängen nun ständig im Ostflügelflur des 2. Obergeschosses vom Marienstift.

Einen ureigenen,

Regina Rohrmüller-Delagera hat ihre Schöpfung unter ein Leitwort gestellt. Es lautet: „Das Kreuz – Baum des Lebens“. Dem Betrachter erschließt sich diese Intention aber nicht spontan. Ein Kreuz oder gar vier Kreuze sind nicht geradewegs zu erkennen. Darum darf hierzu auf die schriftlich verfügbaren Erläuterungen der Künstlerin verwiesen werden:

„Die Kapellenfenster sind mit vier Kreuzen gestaltet, die in ihrer Mitte farbengleich blau sind. Umgeben von zwölf farbenverschiedenen Scheiben aus kostbarem Antikglas – in Bleifassungen zu den Seiten – sind diese im Spiegelbild kreïert, so dass zwischen zwei Scheibenkreuzen eine – Harmonie andeutende – Mitte aus vier goldfarbenen Strahlen entsteht. In den darüber liegenden Kapellfenstern wurden diese kreuzumfassten Scheiben nach oben hin verlaufend gespiegelt. Sie sollen die Spiegelbilder der profanen Kreuze im sakralen Bereich andeuten – mit deren harmonischer Zusammengehörigkeit im Gleichklang ihres Farbenspiels.“

Hoch über den zwei Seitenaltären fallen dem Besucher die schlanken Skulpturen ins Auge, die auf den aus der Wand hervortretenden Sockeln stehen, und zwar links die Gottesmutter Maria, rechts Josef. Beide sind prachtvoll gekleidet, und beide tragen im Arm ein triumphierendes Jesuskind. Das Kind ist in jeder der zwei Figurengruppen nur in ein goldenes Tuch gehüllt und umklammert mühsam den für die winzige Kinderhand viel zu großen Reichsapfel (eine Erdkugel-nachbildung mit aufgesetztem Kreuz). Der Reichsapfel symbolisiert als althergebrachtes Zeichen die weltliche Herrschaft, und dieses Autoritätszeichen krönt seit dem 16. Jahrhundert bekanntlich sogar die päpstliche Tiara. Die Einbeziehung des Reichsapfels wiederholt und verstärkt hier einerseits die Aussage aus dem Mosaikmotiv im Altarraum: „Christus ist der König der Welt.“ Das Zeichen des Apfels, Urbild des ersten Sündenfalls, steht aber auch dafür, dass Maria als die „neue Eva“ gilt, die den Gläubigen hilft, die Sünde zu tilgen. Und das Jesuskind nimmt hier vielleicht sogar bildlich vorweg, was ihm als Christus durch seinen Kreuzestod bevorsteht: mit dem Ergreifen des Apfels nimmt er die Erbsünde der Menschheit auf sich.

Hoch über den zwei Seitenaltären fallen dem Besucher die schlanken Skulpturen ins Auge, die auf den aus der Wand hervortretenden Sockeln stehen, und zwar links die Gottesmutter Maria, rechts Josef. Beide sind prachtvoll gekleidet, und beide tragen im Arm ein triumphierendes Jesuskind. Das Kind ist in jeder der zwei Figurengruppen nur in ein goldenes Tuch gehüllt und umklammert mühsam den für die winzige Kinderhand viel zu großen Reichsapfel (eine Erdkugel-nachbildung mit aufgesetztem Kreuz). Der Reichsapfel symbolisiert als althergebrachtes Zeichen die weltliche Herrschaft, und dieses Autoritätszeichen krönt seit dem 16. Jahrhundert bekanntlich sogar die päpstliche Tiara. Die Einbeziehung des Reichsapfels wiederholt und verstärkt hier einerseits die Aussage aus dem Mosaikmotiv im Altarraum: „Christus ist der König der Welt.“ Das Zeichen des Apfels, Urbild des ersten Sündenfalls, steht aber auch dafür, dass Maria als die „neue Eva“ gilt, die den Gläubigen hilft, die Sünde zu tilgen. Und das Jesuskind nimmt hier vielleicht sogar bildlich vorweg, was ihm als Christus durch seinen Kreuzestod bevorsteht: mit dem Ergreifen des Apfels nimmt er die Erbsünde der Menschheit auf sich.

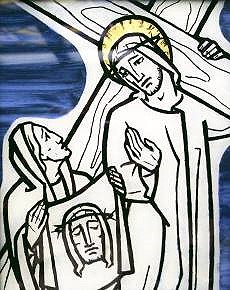

Ein weiterer Anziehungspunkt, ein echter Blickmagnet ist der schlichte Kreuzweg. Er beeindruckt durch seine klare, auf das Wesentliche reduzierte Bildsprache. Mit wenigen kräftigen Strichen wird in den Motiven das Entscheidende des Leidensweges markant verdeutlicht. Es handelt sich um einfachste, aber formvollendete Grafiken hinter Glas, deren Ausführung fast an Linol-schnitttechnik erinnert. Nur die Farben Schwarz, Blau und Gold auf hellgrauem, fast weißem Untergrund wurden verwendet. Das letzte, das 14. Kreuzwegbild weist als einziges die Initialen des Urhebers und eine Jahres-zahl auf: „BG 61“.

Auf dem rechten Seitenaltar ruht ein schmuckloser, bronzener Tabernakel mit einem – nach dem Verständnis und Geschmack der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts – bildhauerisch „modern“ ausgeführten Gekreuzigten. Er ist verhält-nismäßig roh modelliert und noch nicht einmal ansatzweise poliert. Die Figur fesselt die Aufmerksamkeit des Betrachters dennoch, obwohl sie es kaum auf die Größe eines DIN-A4-Blattes bringt. Denn es handelt sich hierbei nicht um die Abbildung des am Kreuz bereits Gestorbenen. Er hat also nicht sein Haupt schon erschlafft zur Seite geneigt. Der Gekreuzigte scheint stattdessen sogar sehr vital und eindringlich zu den Umherstehenden von damals und heute zu reden, scheint jenen und uns Heutigen seine bedeutungsvollen Worte noch einmal mit Nachdruck zuzusagen: „Seht her. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ (Vgl. 1 Kor 11,24)

rechten Seitenaltar ruht ein schmuckloser, bronzener Tabernakel mit einem – nach dem Verständnis und Geschmack der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts – bildhauerisch „modern“ ausgeführten Gekreuzigten. Er ist verhält-nismäßig roh modelliert und noch nicht einmal ansatzweise poliert. Die Figur fesselt die Aufmerksamkeit des Betrachters dennoch, obwohl sie es kaum auf die Größe eines DIN-A4-Blattes bringt. Denn es handelt sich hierbei nicht um die Abbildung des am Kreuz bereits Gestorbenen. Er hat also nicht sein Haupt schon erschlafft zur Seite geneigt. Der Gekreuzigte scheint stattdessen sogar sehr vital und eindringlich zu den Umherstehenden von damals und heute zu reden, scheint jenen und uns Heutigen seine bedeutungsvollen Worte noch einmal mit Nachdruck zuzusagen: „Seht her. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ (Vgl. 1 Kor 11,24)

Bei historischer Herangehensweise lässt sich allerdings auch folgende Tendenz in der künstlerischen Auffassung nachzeichnen: Während der frühchristlichen Epoche wurde das Kreuz zunächst völlig ohne den Körper des Gekreuzigten gestaltet. Anschließend wurde Christus am Kreuz als lebender Sieger dargestellt, der in aufrechter Körperhaltung über den Tod triumphiert. Etwa ab dem 12. Jahrhundert gewann die Abbildung des leidenden oder des toten Gekreuzigten Oberhand, das Menschsein Jesu wurde also betont. Bei dem Kruzifix hier am Tabernakel könnten wir also einfach auch von einer Rückkehr zur vormittel- alterlichen Auslegung sprechen.

Dieter Reinke

Mit einem Klick h i e r erreichen Sie den Bericht über unseren Patroziniumsgottesdienst in der Christkönigkapelle am 21.11.2010.